悩んでいる人

悩んでいる人おすすめのポートフォリオについて教えてほしい

このような悩みに答えます。

- 新NISAにおすすめのポートフォリオ3選

- 投資信託の買い方

- よくある質問・Q&A

新NISAにおすすめのポートフォリオ3選

新NISAにおすすめのポートフォリオは以下の3つ。

- オルカン

- オルカン+債券

- オルカン+インド

①オルカン

おすすめな人

- ポートフォリオをシンプルにしたい

- 複数の投資信託を保有したくない

シンプルかつ効率良く投資したいのであれば、オルカンだけで十分です。

オルカンは、先進国23ヵ国と新興国24ヵ国の株式約3,000銘柄で構成され、全世界の株式市場の約85%をカバーしています。

この広範な分散投資は、特定の国や地域の経済動向に左右されにくく、安定的なリターンを期待できる仕組みとなっています。

また、オルカンは時価総額加重平均を採用しており、時価総額が大きい企業ほど組み入れ比率が高くなるため、世界経済の成長が自動的に反映されます。

特定の国や地域の成長を予測する必要がない点も大きな魅力です。

過去を振り返ると、株式市場の優勢な地域は時代ごとに変化し、1980年代は日本、1990年代、2010年代になると米国が株式市場を牽引する存在となりました。

市場の変化を正確に予測するのは難しいですが、オルカンでは様々な国や地域の成長を取り込めるため、時間と労力を大幅に削減できます。

現在の構成比率は、米国が約62.3%、日本が約5.5%、英国が約3.7%となっていますが、新興国が成長すれば、自然とその比率が変わます。

したがって、オルカンだけへの投資はシンプルさと効率性を兼ね備えた投資戦略であり、多くの投資家にとって理想的な選択肢の1つと言えるでしょう。

②オルカン+債券

おすすめな人

- オルカンのリスクを抑えたい

- 経済危機が起きても大暴落を避けたい

リスクを下げたいのであれば、オルカンと債券を組み合わせるべきです。

オルカンは、先進国(23ヵ国)・新興国(24ヵ国)の株式約3,000銘柄で構成され、十分に分散が効いていますが、株式のみで構成されているため、値動きが大きくなる可能性があります。

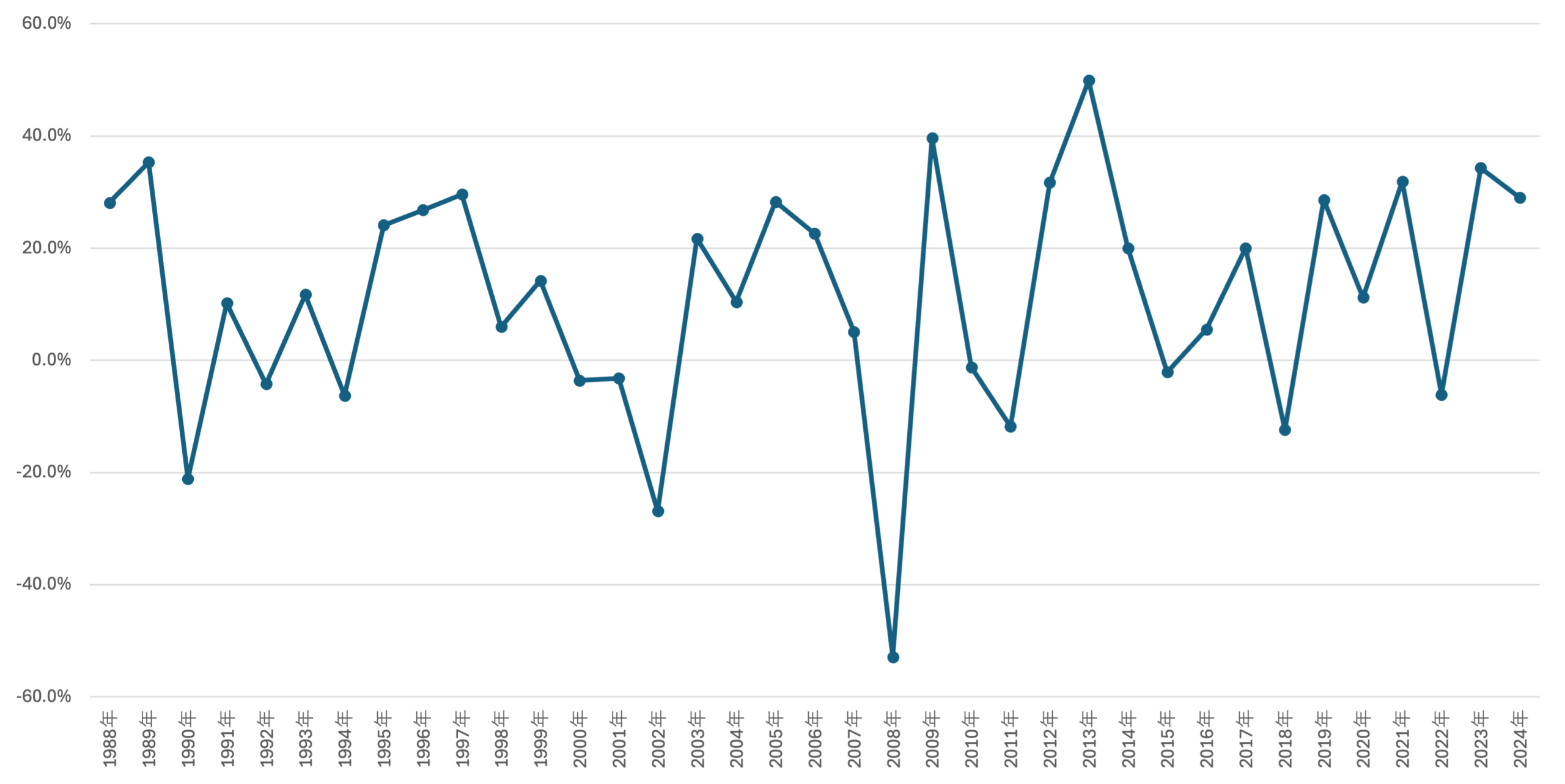

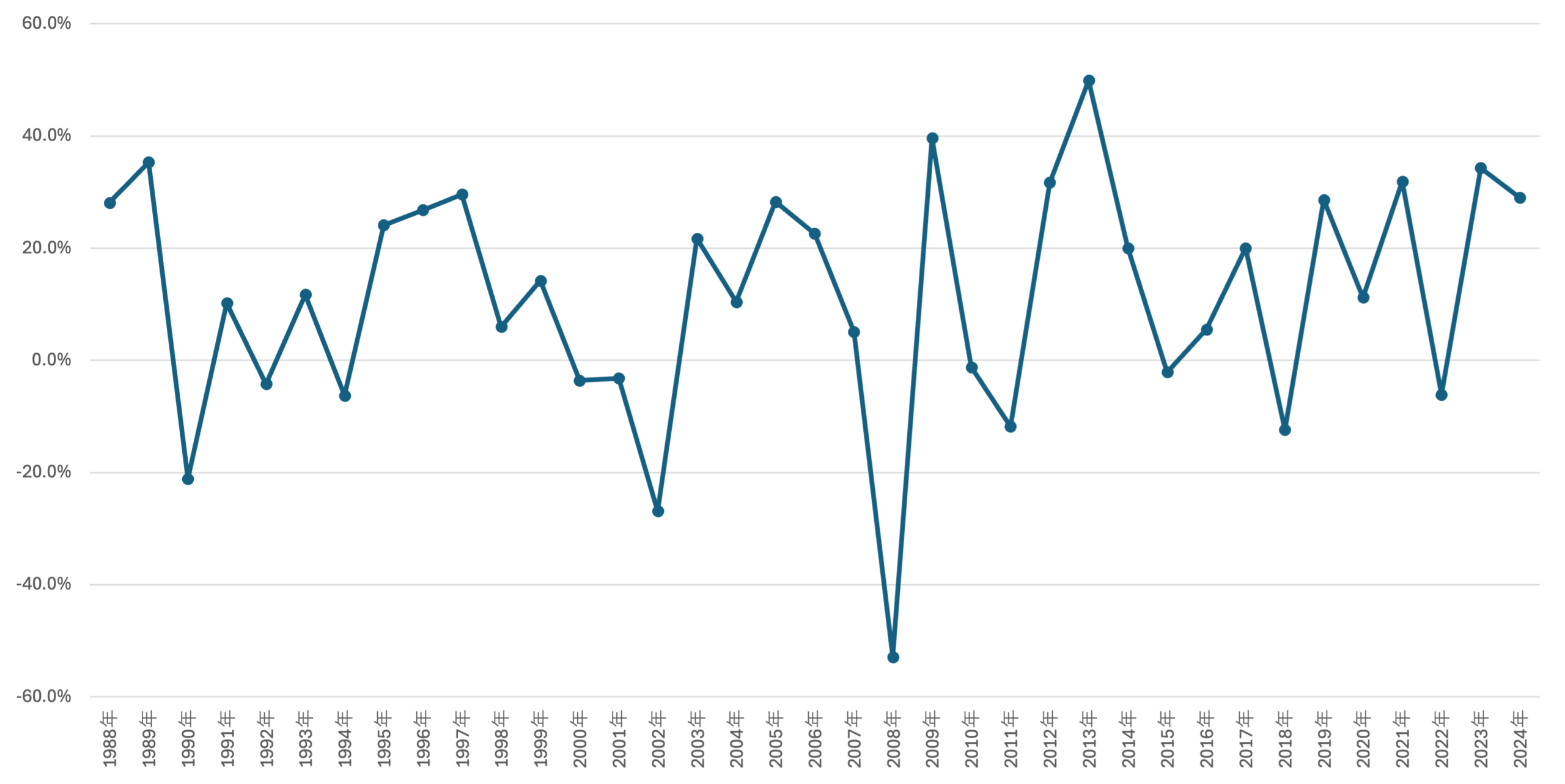

以下のグラフは、1988〜2024年のACWI(オルカンが目標とする指数)のリターンを示したもので、全体的に大きな変動が見られ、2008年のリーマンショック時には-52.9%もの下落を記録しています。

このような下落リスクを軽減するためには、債券を組み合わせることが有効であり、債券を加えることで、株式の下落リスクを一定程度抑えることができます。

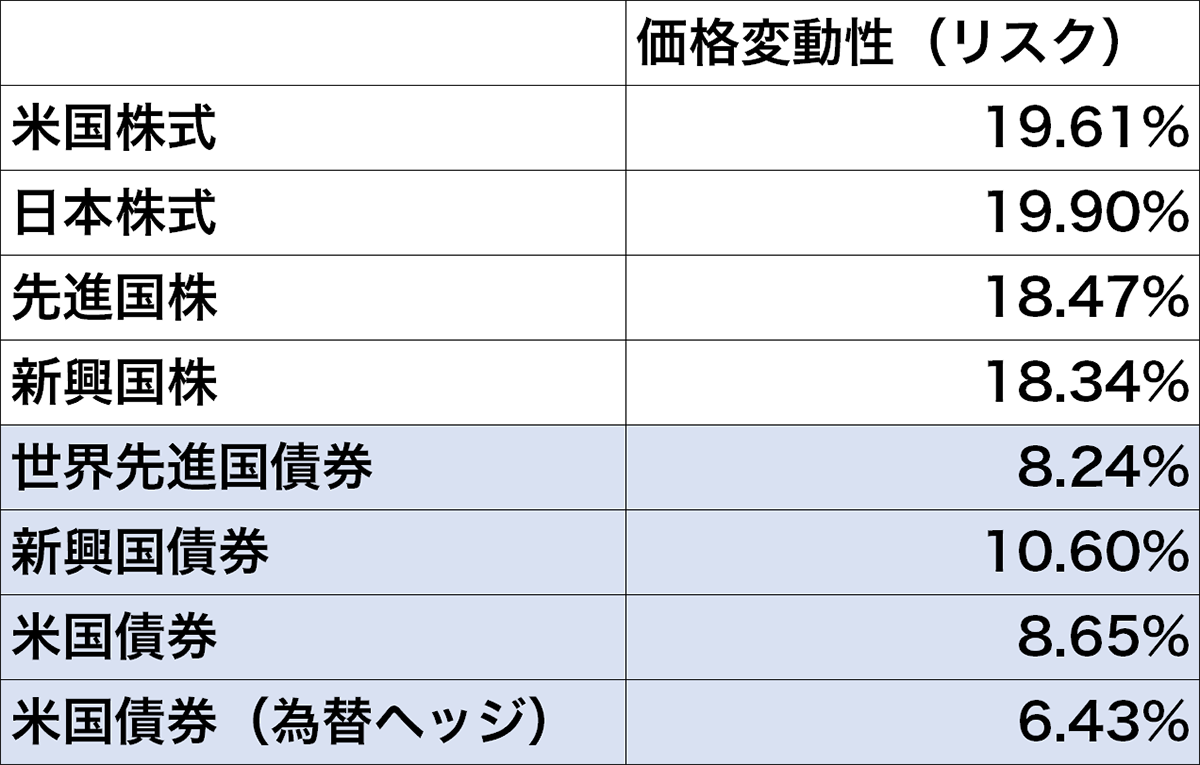

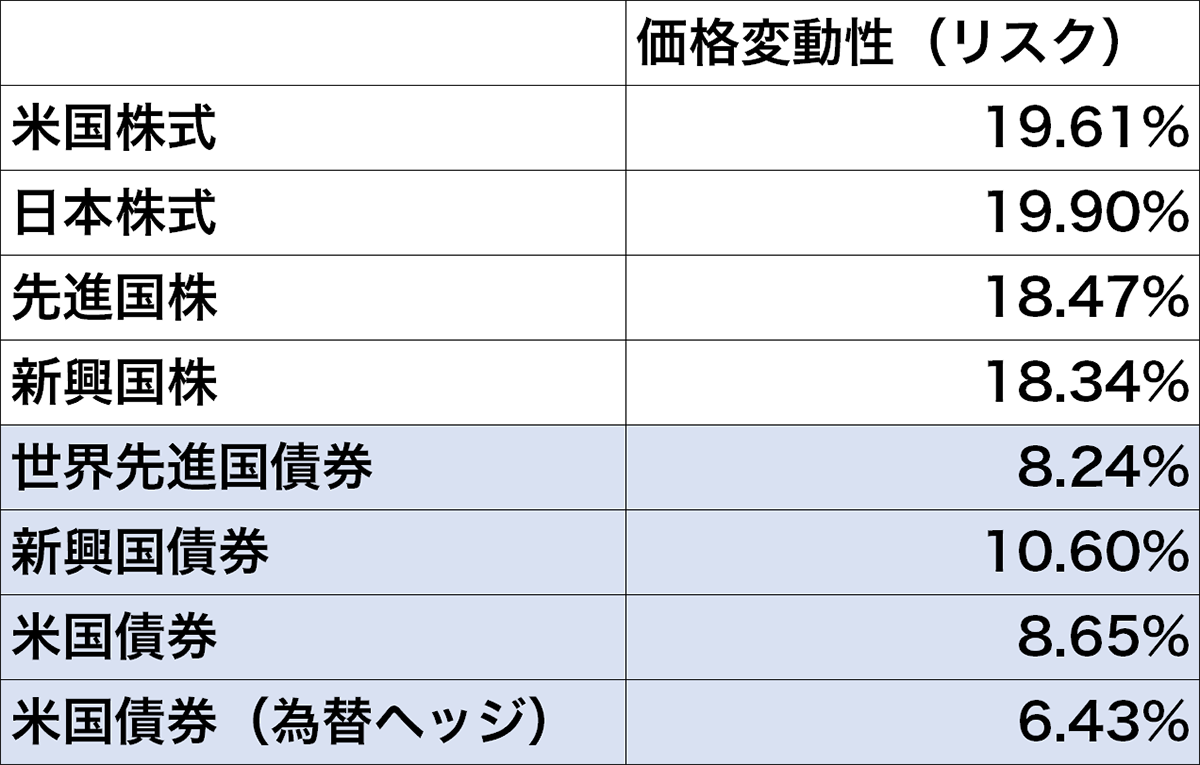

以下の表は、2010年12月末から2023年12月末までの価格変動性(リスク)を示したもので、債券の価格変動性は株式に比べて低く、安定した運用が可能です。

ただ、近年のグローバル化の影響により、株式が下落した際に債券も連動して下落する可能性がある点については注意が必要です。

以下の表は、国内債券、外国債券、国内株式、外国株式の相関係数を示したもので、国内株式と国内債券の組み合わせ以外は正の相関があります。

相関係数とは?

相関係数は、二つのデータの関係がどれだけ強いか、またはどの方向に向かっているかを示す数字です。

簡単に言うと、「一つのデータがもう一つのデータとどれだけ一緒に動くか」を教えてくれる指標です。

- 1.00(+1.00)の相関係数は、完全な正の相関を示します。これは、片方の変数が増加するともう片方の変数も同じ比率で増加することを意味します。

- 0.00 の相関係数は、全く相関がないことを示します。

- −1.00の相関係数は、完全な負の相関を示します。これは、片方の変数が増加するともう片方の変数が同じ比率で減少することを意味します。

つまり、債券を組み合わせても、株式の価格変動リスクを完全には抑えられません。

オルカンと債券の組み入れ比率

オルカンと債券の組み合わせ比率は、オルカン(70%):債券(30%)がおすすめです。

オルカン100%の場合、高いリターンが期待できますが、市場が不安定なときには資産の変動幅も大きくなる可能性があります。

一方で、比率が7:3の場合、リターンは若干抑えられるものの、資産全体の変動幅が小さくなり、急激な市場変動時でも精神的な安心感を得られやすい点がメリットです。

以下のグラフは、オルカン100%、債券100%、オルカン(70%)+債券(30%)のリターンを示したもので、オルカン100%の場合と比較して、変動が小さくなっていることが分かります。

- オルカンのリターンは「ACWI」のデータを使用

- 債券のリターンは「FTSE世界国債インデックス(除く日本)」のデータを使用

さらにリスクを抑えたい場合、債券の比率を50%(5:5)やそれ以上に増やすことで、資産全体の価格変動を抑え、より安定した運用を目指すことが可能です。

ただ、債券の割合を増やすほどリターンも小さくなる点には注意が必要です。

オルカンの割合を大きくするとリスクは大きくなり、債券の割合を大きくするとリスクは小さくなるため、リスク許容度に合わせて比率を調整することが重要です。

オルカンにおすすめの債券株型投資信託

おすすめの債券型投資信託は、オルカンと同じ三菱UFJアセットマネジメントが運用する「eMAXIS Slim 先進国債券インデックス」です。

「FTSE世界国債インデックス(除く日本)」に連動することを目標としています。

国債は信用格付けによってレベル分けされていますが、この投資信託では投資適格債(Baa〜Aaa)のみが対象です。

| 格付け会社 | ||||

| ムーディーズ | S&P | R&I | JCR | |

| 投資適格債 | Aaa | AAA | AAA | AAA |

| Aa | AA | AA | AA | |

| A | A | A | A | |

| Baa | BBB | BBB | BBB | |

| 投資不適格債 | Ba | BB | BB | BB |

| B | B | B | B | |

| Caa | CCC | CCC | CCC | |

| Ca | CC | CC | CC | |

| C | C | — | C | |

| — | D | C | D | |

なお、FTSE世界国債インデックス(除く日本)は既に日本国債に投資している投資家や、日本市場を別途分析・投資したい投資家向けの指数であるため、日本国債は除かれています。

eMAXIS Slim 先進国債券インデックスの債券格付け分布

| 格付け種類 | 比率 |

| AAA格 | 10.8% |

| AA格 | 63.3% |

| A格 | 12.8% |

| BBB格 | 12.3% |

| BB格 | 0.0% |

| B格 | 0.0% |

eMAXIS Slim 先進国債券インデックスの組入上位10ヵ国・地域

| 国・地域 | 比率 |

| アメリカ | 47.0% |

| 中国 | 11.1% |

| フランス | 7.4% |

| イタリア | 6.8% |

| ドイツ | 5.3% |

| イギリス | 5.3% |

| スペイン | 4.4% |

| カナダ | 1.9% |

| ベルギー | 1.5% |

| オランダ | 1.2% |

eMAXIS Slim 先進国債券インデックスの手数料

- 購入時手数料:無料

- 信託財産留保額:無料

- 信託報酬:0.154%

- その他:0.01%

- 実質コスト:0.164%

eMAXIS Slim 先進国債券インデックスのリターン

- 2017年:7.9%

- 2018年:-3.9%

- 2019年:5.2%

- 2020年:4.9%

- 2021年:3.8%

- 2022年:-4.9%

- 2023年:10.8%

- 2024年:6.3%

③オルカン+インド

おすすめな人

- オルカン単体よりもリターンを高くしたい

- リスク許容度が比較的高い

インド株を組み入れることで、リスクを抑えつつ高いリターンを目指せます。

インドは、今後も持続的な成長が見込まれる国の一つであり、特に消費者層の拡大と中間層の急増が経済成長を支える要因となっています。

このような人口動態の変化は、企業の成長や新たな市場の開拓を促進し、インフラやテクノロジー分野の進展と相まって、将来的な成長をさらに後押しするでしょう。

ただ、インド株に投資する際には注意が必要で、政治的不安定や経済政策の変動、インフラの未整備など、リスク要因は少なくありません。

インド株への投資は高リスクであるため、適切な分散投資が重要です。

先進国(23ヵ国)・新興国(24ヵ国)の株式約3,000銘柄で構成されるオルカンとインド株を組み合わせることで、リスクを抑えつつ高いリターンを目指すことができるでしょう。

なお、オルカンにはインド株も含まれていますが、その割合は1.5〜2%ほどと小さいため、インド市場の成長ポテンシャルを十分に活かすためには直接組み入れることが効果的です。

オルカンとインド株の組み合わせ比率

オルカンとインド株の組み合わせ比率は、オルカン(80〜90%):インド株(10〜20%)がおすすめです。

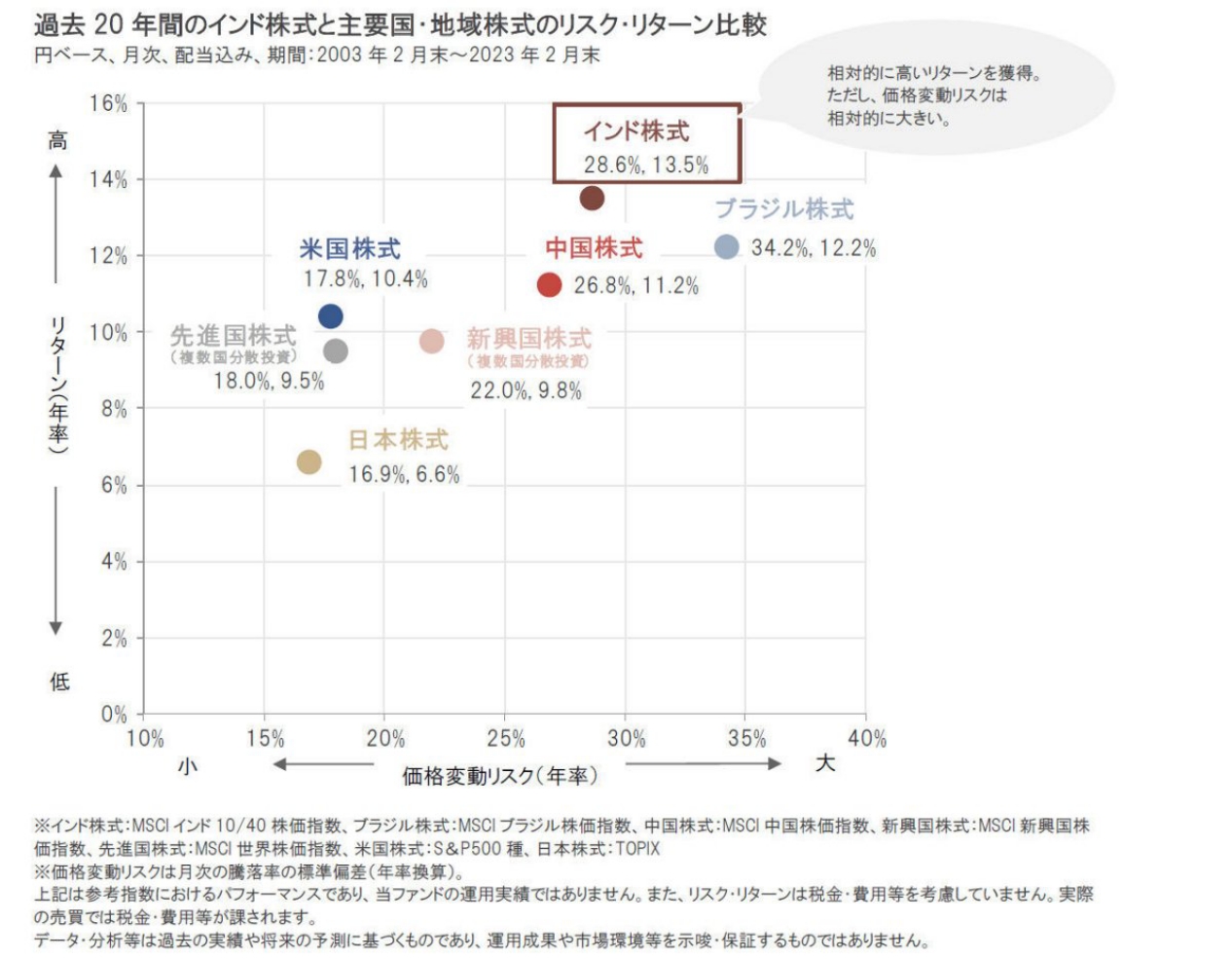

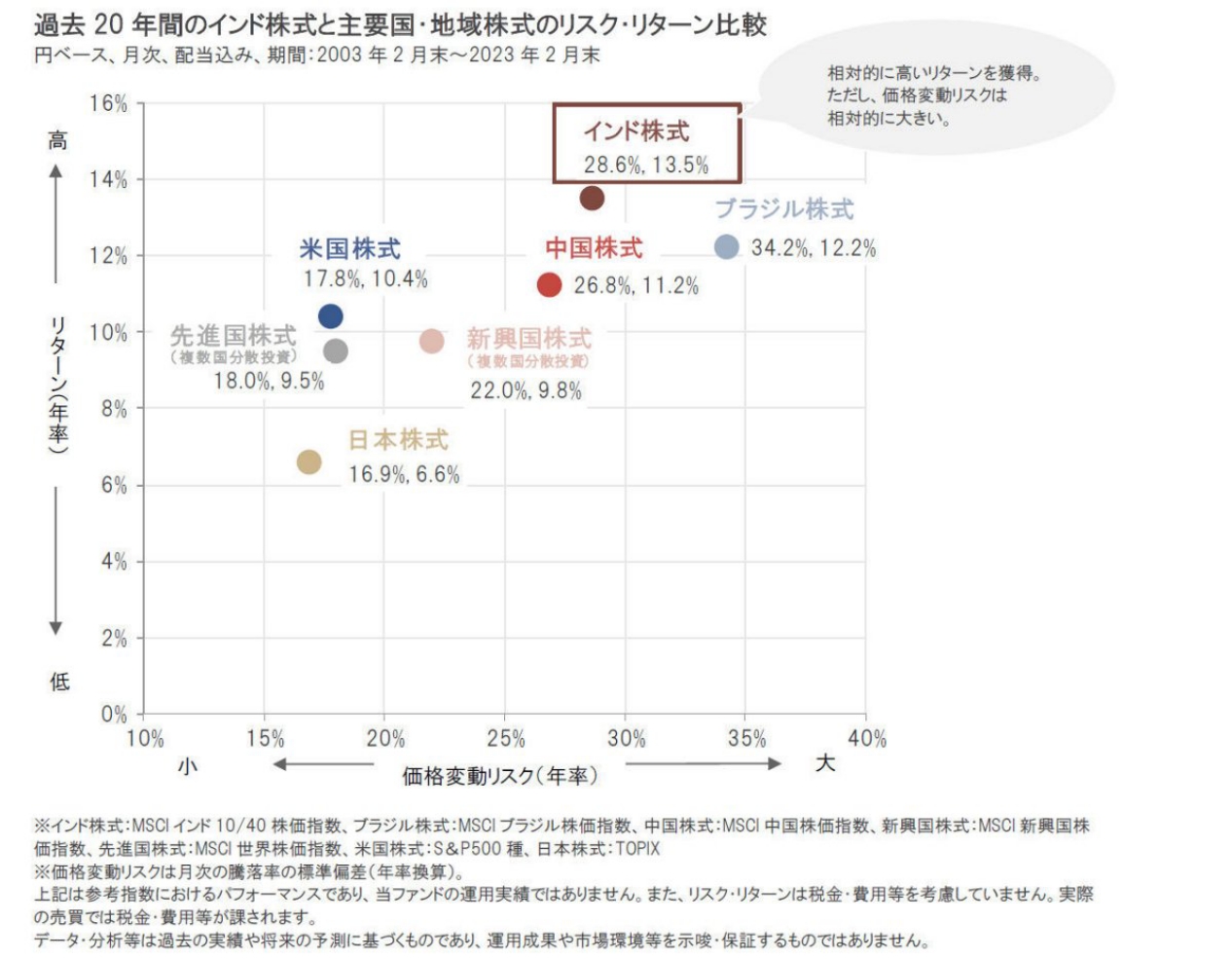

インド株式は、他の国や地域と比べてリターンが顕著に大きい一方で、価格変動リスクも非常に高い水準にあります。

また、インドの代表的な株価指数である「SENSEX」はインドの大手30社、「Nifty50」は50社から構成され、銘柄数は非常に少ないです。

SENSEXやNifty50に連動するインデックスファンドは分散効果が限定的であり、特定の企業に依存する可能性があります。

そのため、インド株の組み入れ比率は10%を基本にし、高くても20%程度に抑えることをおすすめします。

オルカンにおすすめのインド株型投資信託

オルカンにおすすめのインド株型投資信託は以下の4つです。

- eMAXIS インド株インデックス

- SBI・iシェアーズ・インド株式インデックスファンド

- iFreeNEXTインド株インデックス

- iTrustインド株式

特にこだわりがなければ、iFreeNEXTインド株インデックスがおすすめで、手軽にインド市場へ投資できる選択肢として優れています。

インド株に投資できる投資信託の中で純資産額が最大であり、純資産額の規模は運用の安定性を高める要因の1つです。

運用開始からまだ比較的新しいですが、そのパフォーマンスは非常に良好で、目標とする指数に最も近いリターンを実現しています。

また、iFreeNEXTインド株インデックスは主要ネット証券で購入できるため、インド株への投資を手軽に始められる点も大きな魅力です。

ただ、手数料をできるだけ抑えたい場合はeMAXISやSBI・iシェアーズ、リスク許容度が高くてリターンを最大化したい場合には、iTrustも選択肢の一つです。

自身の投資スタイルや目標に合わせて、各投資信託のメリットとデメリットをしっかりと比較し、最適な選択をすることが重要です。

インド株型投資信託について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

投資信託の買い方

投資信託の買い方は以下のとおり。

- 証券口座を開設する

- 投資信託を積立購入する

①証券口座を開設する

投資信託を購入するには証券口座を開設する必要があります。

まだ口座を開設していない方はこれを機に開設しておきましょう。

クレジットカードで投資信託を積立購入するとポイントが還元されます。

②投資信託を積立購入する

証券口座を開設したら投資信託を積立購入します。

つみたて投資枠、成長投資枠とは?

新NISAでは、年間投資枠120万円の「つみたて投資枠」と年間投資枠240万円の「成長投資枠」が設けられています。

つみたて投資枠ではつみたて投資のみ行えますが、成長投資枠では一括投資とつみたて投資の両方が可能です。

そのため、つみたて投資に年間最大360万円あてることもできます。

なお、新NISAにおける非課税保有限度枠は1,800万円であり、最短5年で全ての枠を埋められます。

よくある質問・Q&A

投資と貯金のバランスはどれくらい?

生活費の6ヶ月から1年分の貯金を確保したら、それ以外の資金を投資に回すことをおすすめします。

まず、貯金を行うことで、精神的な安定が得られるだけでなく、急な出費にも柔軟に対応できるようになります。

予期せぬ出費は誰にでも起こり得るものであり、そんなときに十分な貯金があれば、ストレスを軽減し、生活を安定させることが可能です。

しかし、貯金には、インフレに弱い、銀行の預金金利が非常に低いなどのデメリットもあるため、6ヶ月から1年分の生活費を貯金し、余剰資金を全て投資に回すことが理想的です。

また、貯金がゼロの場合は、生活費の6ヶ月から1年分を目標に貯金を進めながら、同時に少額から投資を始めると良いでしょう。

特に新NISAは100円程度から手軽にスタートできるため、リスクを抑えつつ少額投資を通じて投資の経験を積むことができます。

しっかりとした貯金を基盤にした上で、賢く投資することで、将来に向けた経済的な安定を築けるでしょう。

オルカンに投資する際の出口戦略は?

インデックス投資の出口戦略には「定額取り崩し」と「定率取り崩し」の2種類があります。

長期的に資産を築きたいなら定額取り崩し、資産に余裕がある場合や定期的にお金を得たいなら定率取り崩しを選ぶと良いでしょう。

また、定額取り崩しの根拠となっているトニリティ・スタディではS&P500と米国社債のデータを利用しており、全てのインデックス投資で年4%の取り崩しができるわけではありません。

自身の投資先によって取り崩し率を変更して資産が枯渇しないよう工夫していく必要があります。

詳しくは「インデックス投資(オルカン・S&P500)の出口戦略について解説」をご覧ください。

まとめ

今回は新NISAにおすすめのポートフォリオについて解説しました。

- 新NISAにおすすめのポートフォリオ3選

- 投資信託の買い方

- よくある質問・Q&A